NvidiaのフィジカルAIを利用する日本のトヨタや日立

CES 2025におけるNvidia CEO(最高経営責任者)のJensen Huang氏の基調講演で語られた自動運転やロボットなど実際のマシンにAIを移植させるフィジカルAIについて、日本企業(トヨタや日立など)の反応が日本経済新聞や日刊工業新聞で大きく取り上げられている。米国のAIチップの輸出規制を緩和する仕組みも登場した。

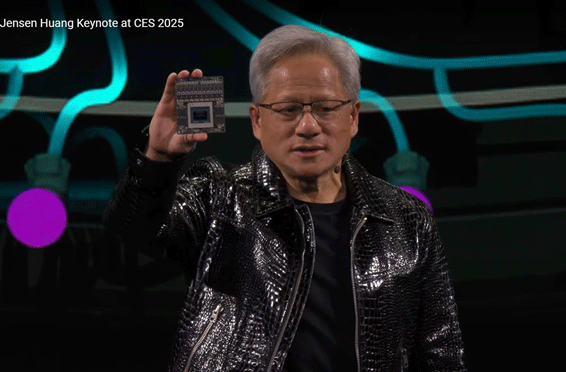

図1 フィジカルAI向けチップ「Thor」を示すJensen Huang CEO

CESでのHuang CEOの基調講演では、盛りだくさんの新技術が登場したが(参考資料1)、なかでも自動運転車やロボットなどフィジカルAIについての関心が高まった。CEOは、講演の中で、トヨタとの提携を「とてもとてもうれしいニュースを発表する」と言いながら、AIシステムを共同開発すると述べた。AIは用途ごとに全く異なる専用AIであるため、一口に自動運転用AIと言っても、画像認識用のAIや道路を学習するAI、走行しながらコンシェルジェのように案内するAIなど、多くのAIをNvidiaは開発してきた実績がある。トヨタがその上でどのようなAIをいくつ開発したいのかわからないが、実績の多いNvidiaと組むことは安全で間違いのないAIとなることが期待される。

Nvidiaは、Cosmos(コズモス)と呼ぶ、物理AI向けのプラットフォームを講演の中で発表している。Cosmosには、生成WFM(世界基盤モデル)や先端のトークン発生器、ガードレール、フィジカルAIシステム開発を進める動画処理機能を含むプラットフォームとなっている。WFMは現実の世界をシミュレートする。テキストや画像、動画の入力から正確な出力を予測するニューラルネットワークである。ロボットや自動運転車のようなフィジカルAI システムはWFMを使って学習やテストを早めることができるようになる。生成AIのLLM(大規模言語モデル)に似ているという。

Nvidiaはすでにさまざまなロボットメーカーと提携、共同開発しており、実物のロボットをCES講演の中で見せている。また、自動運転ではTeslaやAlphabetグループのWaymo、中国のBYDや理想汽車、シャオミー(小米)などがNvidiaのGPUユーザーである。

日立製作所の米国子会社である日立デジタルのガジェン・カンディアCOO(最高執行責任者)は、Cosmosの利用をNvidiaと話し合っており、25年度中に何か発表できるようにしたいと14日の日刊工業が報じた。「鉄道レールなどの状況をシミュレーションできる。非常に期待している」と語ったという。

AIチップには高速大容量のメモリHBM(High Bandwidth Memory)が求められるが、そのHBMの商用化でSamsungが先行するSK hynixに大きく遅れていると9日の日経が指摘した。

米国政府はAIチップの輸出規制を緩和する方策を発表したと14日の日経が報じた。輸出対象の国を、ティア1、2、3と分類し、ティア1は日本や韓国、英仏独などの同盟国で制限はかけない。ティア3は中国や北朝鮮、ロシアなど22カ国はもともと輸出が制限されている。緩和するのはその中間のティア2の東南アジアや中東諸国向けで、「新たな規制案では年間1700基(78〜95億円相当)の数量制限のもと、許認可なしでティア2国向けに先端半導体を輸出できる仕組みをつくる」というもの。海外での先端半導体の流通・在庫データを把握し、中国への迂回輸出を封じる狙いがある。

ラピダスに関する良いニュースがある。Broadcomと提携し、「6月をめどに2nmプロセスの製品の試作品をブロードコムに供給する」というもの。9日の日経が報じた。Broadcomはファブレス半導体部門とデータセンター向けのソフトウエア部門を持つが、ファブレス半導体では自社ブランドの製品だけではなく、GoogleやMetaのAIチップの設計を行うデザインセンターの事業も行っており、さらに最近はAppleとも提携し、データセンター向けのAIチップ開発を行う。Broadcomが設計したチップをラピダスが製造することになれば、GoogleやMeta、Appleなどの大型案件になるため、大きな収入になる可能性が出てきた。このため何としてもBroadcomの設計したチップを性能・機能・消費電力を満足できる製品を作らなければならない。ここにラピダスのビジネス成否がかかっていると言っても過言ではない。

参考資料

1.「新技術盛りだくさんのNvidia Jensen Huang CEOのCES 2025基調講演」、セミコンポータル、(2025/01/10)